瀧原宮はゼロ磁場と神秘のパワースポットを満喫できる場所!|伊勢神宮の別宮でねじれ杉と神の手に出会う

伊勢神宮の別宮のひとつ、「瀧原宮(たきはらのみや)」をご存じですか?

場所は内宮から少し離れた三重県大紀町の森の中にあり、まるで時間が止まったかのように静かなたたずまいで鎮座しており、訪れる人も多くはなく、喧騒から離れて、じっくりと神様と向き合うことができます。

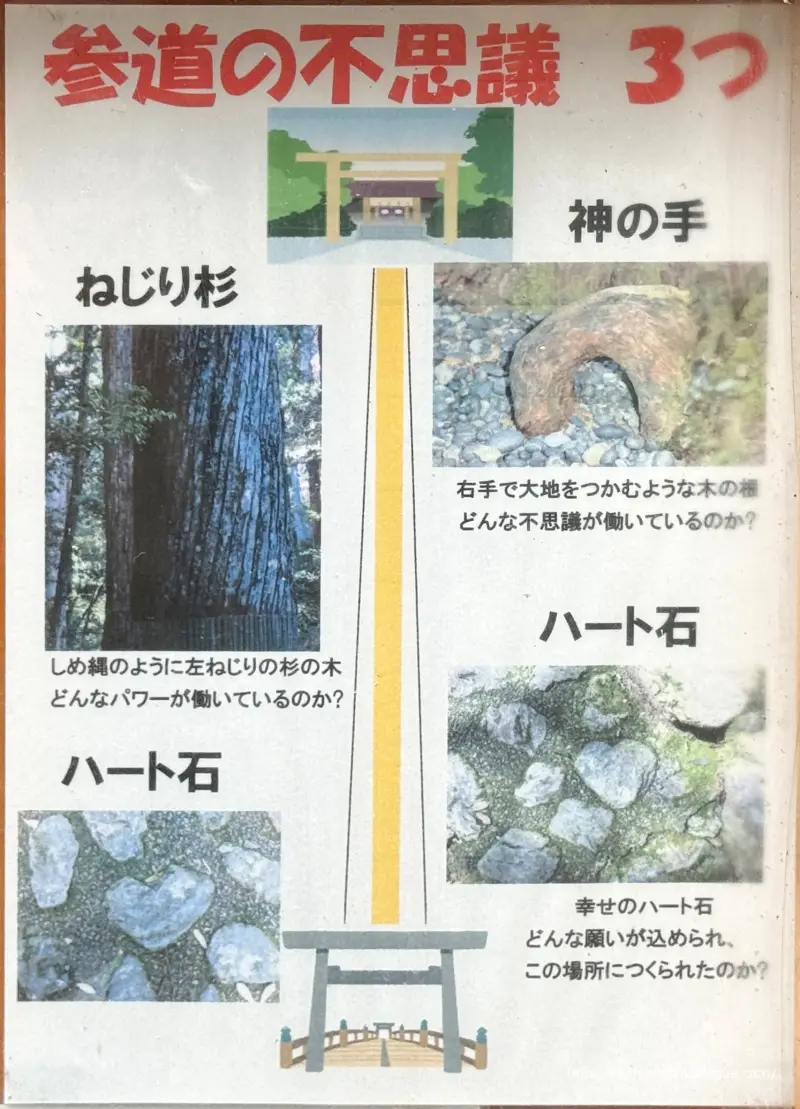

境内には「ゼロ磁場」と呼ばれるパワースポットのねじれ杉、神の手のような杉の根、ハート石など、SNSで話題となっていた場所も。

(案内板には「ねじり杉」と印字されていました)

この記事では、そんな瀧原宮の魅力や見どころを、現地で撮影した写真を交えてご紹介していきます。

▼旅行予約前に要チェック▼

\ 楽天トラベルお得情報!/

数量限定!早い者勝ち!

楽天トラベルでは、宿・レンタカー・高速バス・楽パックまで幅広く使える各種クーポンが揃ってます♪

ふるさと納税のトラベルクーポン利用もお得!

宿クーポンで、旅費を節約!

>>楽天トラベル宿クーポンを見てみる

「飛行機+宿」のセット予約で節約!

>>ANA楽パックを見てみる

>>JAL楽パックを見てみる

レンタカーもお得に借りれる!

>>楽天トラベルレンタカーを見てみる

テーマパーク・ライブ遠征などにも!

>>高速バスプランを見てみる

楽天ふるさと納税のトラベルクーポン

を利用して旅行をランクUP!

>>楽天トラベルクーポンを見てみる

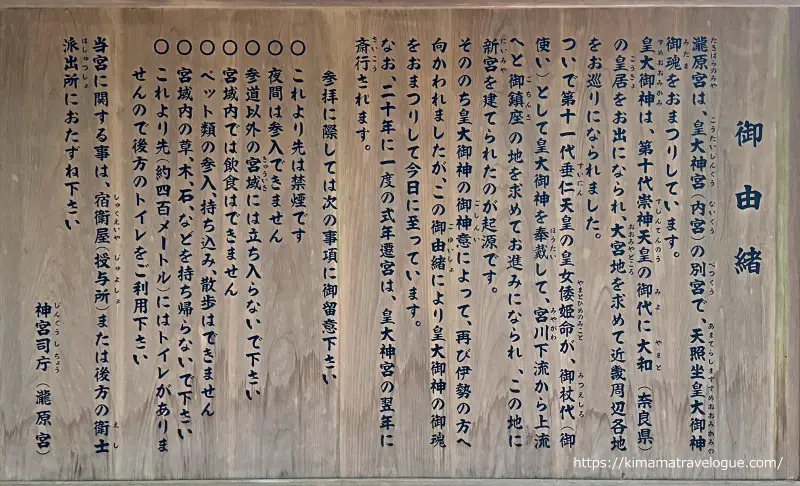

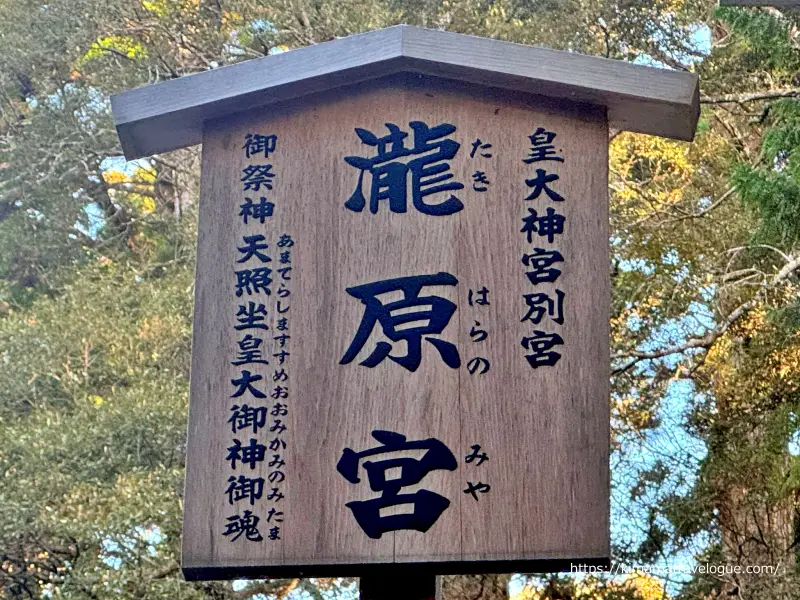

瀧原宮の歴史と由緒

瀧原宮は、伊勢神宮内宮の「十四所の別宮」のひとつとして、天照大御神の御魂(荒御魂)をお祀りしている由緒ある神社。

志摩の「伊雑宮(いざわのみや)」とともに「遥宮(とおのみや)」とも呼ばれています。

正式には、瀧原宮(たきはらのみや)とその隣に並ぶ瀧原竝宮(たきはらならびのみや)の二社で構成されており、古くから人々の厚い信仰を集めてきました。

正確な起源は不明ですが、鎌倉時代の文献『倭姫命世記』には、天照大御神の御杖代である倭姫命が、御鎮座の地を求めて旅を続けるなか、この地に行き着いたと記述があります。

この伝承がのちに「元伊勢」と呼ばれる由来となりました。

また、延暦23年(804年)の『皇大神宮儀式帳』にもその名が記されており、古代から存在が確認できる由緒ある社であることがわかります。

社殿の造りは伊勢神宮と同じ「唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)」で統一されており、簡素で清らかな姿が特徴です。

さらに、伊勢神宮の式年遷宮が執り行われた翌年には、ここ瀧原宮でも同じように20年ごとに社殿を建て替える神事が行われ、新たな社殿に神をお迎えする厳粛な儀式が、今も変わらず受け継がれています。

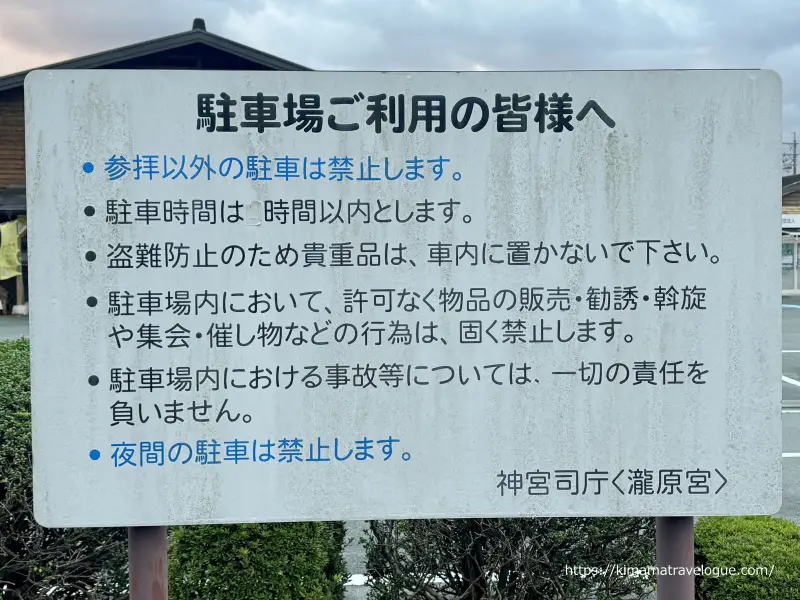

駐車場情報

瀧原宮は、三重県度会郡大紀町の山間に位置しており、車でのアクセスがとても便利です。

我が家は駐車場をナビで探す際、「道の駅 木つつ木館」を目的地に設定しました。

尚、神社入口にも10台ほど駐車スペースがあるので、早朝や夕方であれば駐車できると思います。

11月下旬の朝6:30頃に到着したのですが、さすがに時間が早くて、まだ誰も駐車場にはいませんでした(笑)

道の駅前の駐車場からは神社入口まで徒歩3分程です。

「道の駅 木つつ木館」前

▼参拝者用駐車場▼

(グーグルマップ)

▼瀧原宮入口の駐車場▼

(グーグルマップ)

- 利用可能時間:夜間の参拝は禁止

- 駐車料金:無料

- 補足:道の駅前の駐車場にはバス専用スペースも若干あり。繁忙期は混雑することがあるため、早めの到着がおすすめです。

「道の駅 木つつ木館」前の駐車場から参道までは平坦で整備されていますが、境内は砂利道を歩くため、ヒールではなく、歩きやすくて靴底が厚めのウォーキングシューズを履いていくと、足裏への衝撃が和らぎ疲れにくいかと思います。

普通のスニーカーでも大丈夫ですが、靴底が薄いと砂利の凸凹の衝撃を直に足裏に感じて疲れやすいので、歩き慣れていない方は気を付けてくださいね。

足への衝撃を吸収して歩きやすい

\ ウォーキングシューズがオススメ! /

駐車場から境内入口へ

瀧原宮の境内は、清らかな森の空気に包まれ、歩いているだけで心が整っていくような感覚を味わえます。

ここからは、実際に現地で撮影した写真とともに、時系列で境内の見どころをご紹介していきますね。

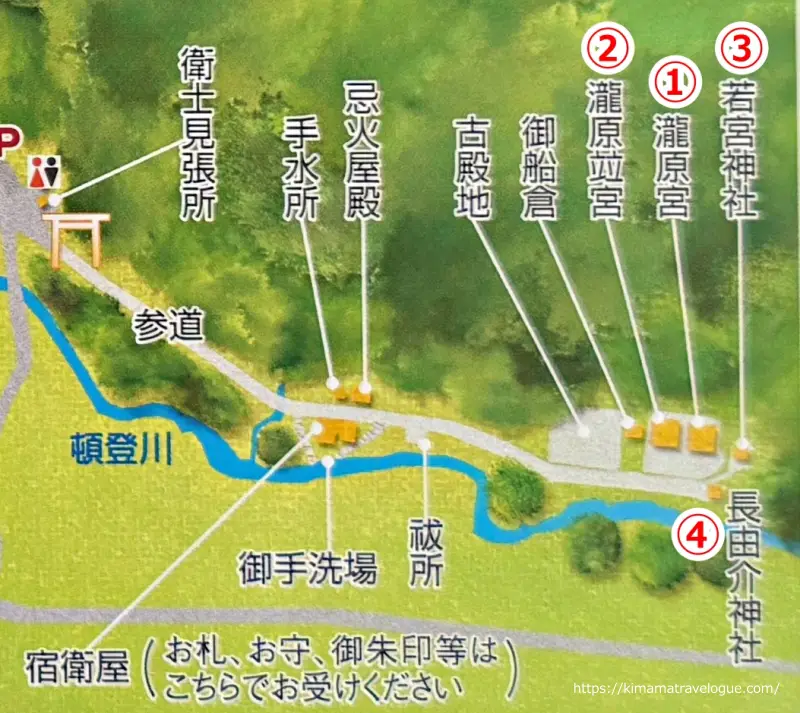

現地でいただいたパンフレットに載っている「瀧原宮域内図」を拡大して掲載しますので、参考にしてください。

まずは「道の駅 木つつ木館」前の駐車場から出発。

まだ日の出前なので薄暗いです。

道路を挟んだ左側が参拝者用駐車場

上記写真の左手に、参拝者用の広い駐車場があります。

朝6:30頃に到着したので、まだ1台も止まっていませんでした。

駐車場から見える鳥居の横には、「瀧原宮まで600m」の案内があり、

駐車場内には、利用者への注意事項が書かれている案内板がありました。

夜間は参拝禁止の為、駐車場も利用禁止となっています。

駐車場でウォーキングシューズに履き替え、荷物を持って出発です。

まずは鳥居をくぐり、そのまま直進します。

突き当りに上記写真の小さな案内板があり、ここを右に曲がります。

ちょうどこのあたりを歩いていた時、急に町内の放送(?)が入り、

「今朝はクマ出没注意報が出ておりますので、ご注意ください。」

というではないですか!

こんな放送は初めて聞いたので、本当にビックリしました(*_*;

慌てて鞄の中に入れていた熊よけ鈴を取り出し、鞄にセット!

早朝からこんな注意報が放送されるとは……。

最近クマが里に下りてくるニュースをよく見かけるようになったので、ハイキングや神社巡りが好きな我が家は、いつもクマ除けの鈴を持ち歩いていますが、普段山の近くにお出かけしない方は、気を付けてくださいね。

熊よけ鈴の一例

\ 消音機能付きで便利です /

突き当りを右折後、少し歩くと神社入口が見えてきました。

我が家は道の駅に止めましたが、瀧原宮の入口手前にも駐車場があるので、早朝であればご覧の通り空いているので、こちらに止めても良かったですね。

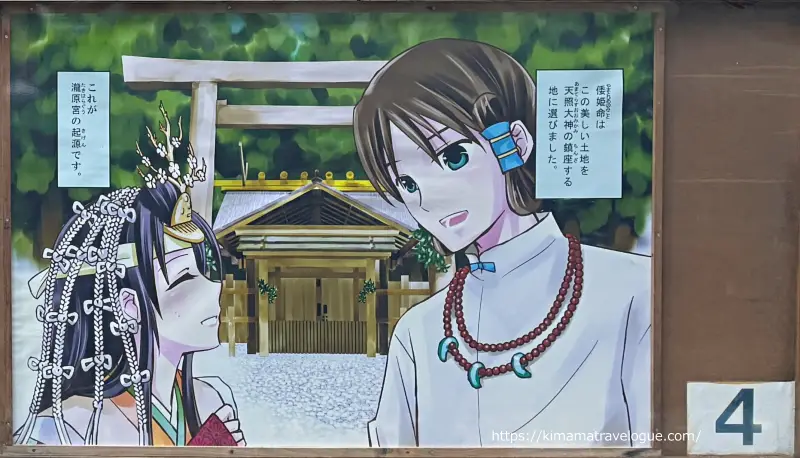

駐車場の道を挟んだ向かいには、様々な案内看板が立っていました。

太陽が昇ってきたので、青空が見えはじめ、背景が綺麗に見えます

近くに行って一部分のみ撮影してきたのでご紹介しますね。

まずは右手の漫画ですが、瀧原宮の起源を表したものとのことで、4コマ漫画になっていました。

漫画内の文字起こしをしてあります。

【瀧原宮の起源(倭姫伝説)】

▼ ①2000年ほど昔、第11代垂仁天皇の第4皇女・倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大神のつかいの者として、ご鎮座する地を求めて、大和から伊勢方面を旅していました。

▼ ②旅の途中、倭姫命が流れの速い宮川が渡れず困っていたところ、近くに住んでいた真奈胡神(まなこのかみ)がお出迎えをして、川を渡してあげました。

倭姫命はそのお礼に真奈胡神をあがめる御瀬社(みせのやしろ)を贈りました。それが今の三瀬川にある皇大神宮摂社・多岐原神社です。

▼ ③倭姫命は真奈胡神の案内で、三瀬坂峠を越えて、祝詞山の頂上に立ちました。

「この美しい土地の名前は何ですか?」

「ここは大河の瀧原の国でございます。」

▼ ④倭姫命は、この美しい土地を天照大神の鎮座する地に選びました。

これが、瀧原宮の起源です。

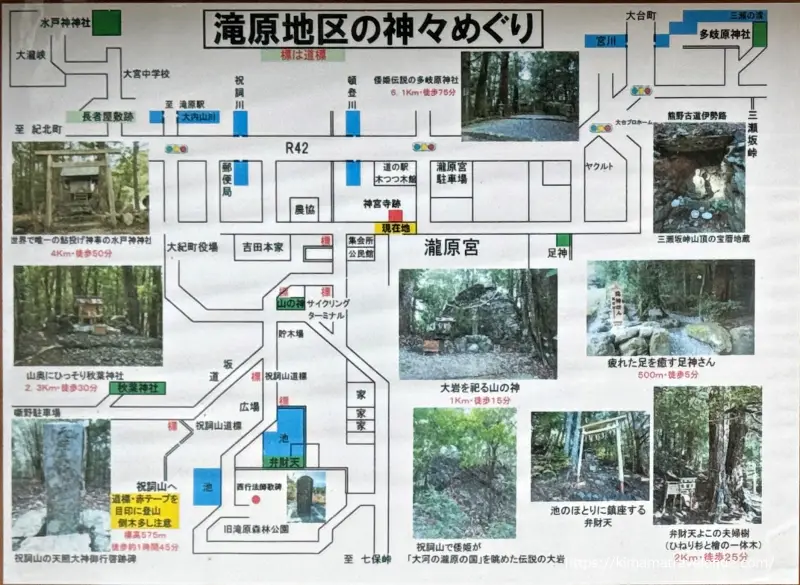

さらに、「参道の不思議」や「瀧原地域の神々巡り案内」もありました。

案内には「ねじり杉」と印字されていますが、ネット上では「ねじれ杉」と紹介する方が多いです。

全て見てきましたよ♪

後ほど私が撮影した写真もお見せしますね。

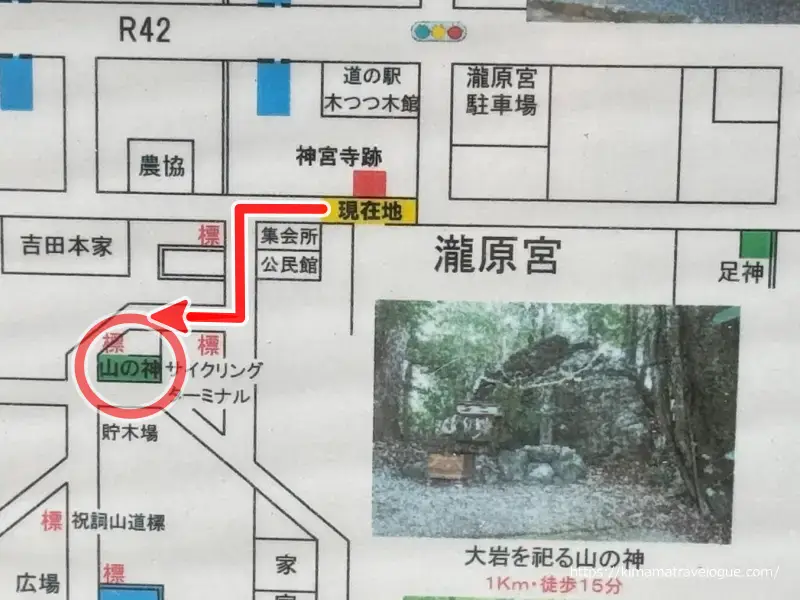

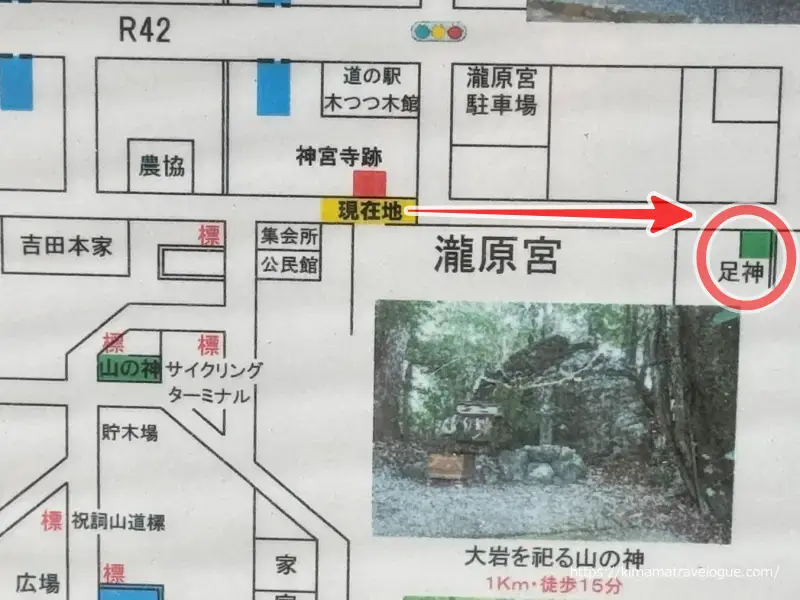

瀧原宮の周辺には、様々な神々が祀られているそうで、徒歩で行くには遠い場所もあり、我が家は瀧原宮を参拝後、「山の神」と「足神さん」の2ヶ所のみ参拝してきました。

こちらも後ほどご紹介します。

瀧原宮境内

境内入口の鳥居です。

11月下旬の朝7時前の参拝だったため、日が昇り始めという時間帯で、杉並木の参道は少し薄暗い感じ。

このくらいの方が、神社の神聖な雰囲気がUPしていい感じです。

境内の奥の方には一部色づき始めているモミジもありましたが、入口のモミジはまだ青々としていました。

鳥居横には「クマに注意」の看板が(^^;

先程、町内アナウンスでクマ注意報も放送されていたので、クマ除けの鈴が鳴るのを再度確認し、境内へ。

我が家は早朝のまだ誰もいない神社の雰囲気が大好きで、いつも神社巡りは7時前後から参拝を開始できるように現地へと赴いています。

さらに奥へと歩いて行くと橋が見えてきました。

橋を渡ると左手に手水舎が見えてきます。

ここで手などを清めてもいいのですが、

実はここではなく、橋を渡ってすぐ右手の階段を下りて行き、

この階段を下りた先には川があり、その場所を「御手洗場(みたらしば)」として利用しているようです。

我が家も階段を下りて行きました。

ちなみに社務所は写真左手の建物で、全景はこちらです。

お守りの購入や御朱印帳のお願いをされる方は、こちらへお立ち寄りください。

御手洗場

階段を下りると、参道の右手に並行して流れている頓戸川(とんどがわ)があり、ここは「御手洗場(みたらしば)」として、自然の水で手を清める場所となっています。

透き通った水が静かに流れていて、手を浸すとひんやりとして心も引き締まります。

まさに「自然の手水舎」。

実は先程下りてきた階段のとある場所に、はじめの方でご紹介した「参道の不思議3つ」の中の1つ、「ハート石」が2つあります。

ハート石

まず一つ目です。

ぱっと見では、わかりにくいかもしれませんが、拡大するとこんな感じです

確かにハート型に見えますよね!

もう一つがこちら

拡大すると……

こっちの石の方がハートらしい形に見えますね。

SNS上では、このハートの形をした石を見つけると「願いが叶う」と話題になっており、我が家も探して見つけました(^^♪

ちゃんと見ないと素通りしてしまうので、参拝に行かれる方は、ぜひ探してみてくださいね!

次は「参道の不思議」2つ目のねじり杉へ。

ねじり杉

参道をさらに歩いて行くと斜めに傾いた木があり、その先にあるのが「ねじり杉」です。

近くで見るとかなり太い幹です。

本当にねじれてる!

下から見上げるとこんな感じです

まるで螺旋を描くように見事にねじれていますよね!

ゼロ磁場の影響でねじれて成長したという説もあり、スピリチュアルスポットとしても人気を集めています。

パワーをいただこうと触れてみたところ、なんだかほんわり温かくて、ねじり杉に癒しをいただいた感覚になりました(*^^*)

長野県の戸隠神社や滋賀県の日吉大社など、他にも神社に行くと不思議とねじり杉(ねじれ杉)を見かけます。

やはり神社には不思議な力が宿っているのかもしれませんね。

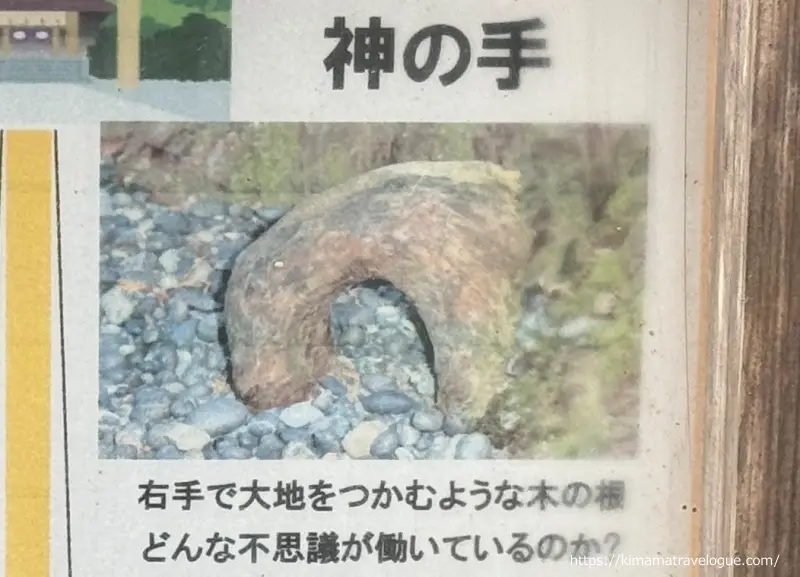

さらに先へと進むと、「参道の不思議」3つ目の「神の手」に出会いました。

「ゼロ磁場」とは、異なる方向からの磁力が拮抗して、磁気がほぼゼロに近くなるとされる珍しいエリアのこと。

自然のエネルギーが調和している場所とされ、心身を整える“癒しスポット”として注目されています。

特に有名なのが、長野県の分杭峠。

科学的な裏付けは明確ではないものの、神社はゼロ磁場に建てられていることが多いという説もあり、ねじれ杉のある場所では、「なんだか心が落ち着く」「元気になれる」と感じる人も多く、不思議な魅力に惹かれて訪れる人が絶えません。

神の手

入口にあった「参道の不思議」3つ目の「神の手」がある木を探しながら、杉並木を歩いていたら社殿が見えてきたので、

「これは通り過ぎてしまった!」

と思い、引き返して探したところ見つけました!

ねじり杉から歩いてくると、しばらく歩いて何本か先の右側に植えられている木の根元部分です。

小さいので最初は気が付かずに通り過ぎてしまいました(^^;

拡大するとよくわかりますよ。

ただ、境内入口にあった案内に印刷されている「神の手」よりも、少々成長しているようです(笑)

入口にあった写真を拡大してみたので、見比べてみてください。

神の手の間から、新しい他の根が張り出し始めているので、後何十年かすると、さらに成長し、見ることが出来なくなるかもしれませんね。

今だけ見ることが出来る、貴重な「神の手」です(^^♪

古殿地

「神の手」を過ぎると、左手奥に社殿が見えてきます。

我が家が参拝に行った時は、手前に旧社殿があったとされる古殿地がありました。

伊勢神宮にて20年に一度行われる式年遷宮の翌年に、ここ瀧原宮でも建てかえが執り行われるため、次回訪れた際は手前に「瀧原竝宮」、「瀧原宮」が建てられているかも……。

看板などはありませんが、空気が一段と澄んでいるように感じられる神聖な場所でした。

御船倉

上記中央の建物が御船倉(みふなくら)です。

御船殿(みふなとの)とも呼ばれており、古くから伝わる建物で「儀式帳」にも記され、ご神体を覆う御樋代(みひしろ)を納める「御船代」の倉とされています。

また、宮川の水上交通を象徴する説もあります。

正宮などには存在せず、瀧原宮のみにあり、式年遷宮ごとに他の殿舎と共に造営されています。

神社の参拝順序

瀧原宮には2ヶ所の別宮と2ヶ所の所管社がお祭りされており、参拝順序の案内が立てかけられています。

社の建っている位置が手前から順番になっていないため、参拝時はお気を付けくださいね。

念のため、社の位置関係がわかる境内地図の拡大版を掲載しておきますので、参考にしてください。

赤文字の①から順に参拝していきます。

瀧原宮・瀧原竝宮

案内の通り、まずは「瀧原宮」から参拝。

斜めからも撮影。

太陽の光が徐々に入ってきたため、凛とした朝の空気に包まれた社殿がさらに美しく見えますね。

続いて、少し戻って「瀧原竝宮」を参拝。

この記事の冒頭でもご紹介しましたが、由緒などを簡単に再掲しますね。

瀧原宮と瀧原竝宮は、伊勢神宮・内宮の「十四所の別宮」のひとつであり、志摩の「伊雑宮(いざわのみや)」とともに「遥宮(とおのみや)」とも呼ばれています。

正確にはわかっていませんが、その由緒は古く、延暦23年(804年)の『皇大神宮儀式帳』にもその名が記されていたり、鎌倉時代にまとめられた『倭姫命世記』には、天照大御神の御杖代である倭姫命が、神の鎮まる地を求めて旅をする中でこの地にたどり着いたことが記されています。

倭姫命が川の急流に行く手を阻まれたとき、土地の神・真名胡神の助けを受けたことで、この地にお宮を建てたのだそうです。

- 瀧原宮:天照大御神の和魂(にぎみたま)

- 瀧原竝宮:天照大御神の荒魂(あらみたま)

が祀られているとされますが、一方では、水に関わる

- 速秋津日子(はやあきつひこ)

- 速秋津比売(はやあきつひめ)

という水戸の神をお祀りしているという伝えもあります。

「滝原」の地名は、この地に大小48もの滝があったことに由来すると言われ、古くから水の神をお祀りする聖地として大切にされてきた場所です。

境内は内宮・外宮に次ぐ広さを持ち、神域全体が古代の聖地としての趣を残しています。

また、「瀧原宮・瀧原竝宮」どちらも伊勢神宮と同様の「唯一神明造」で、御屋根の鰹木(かつおぎ)は偶数の6本、千木は内削(水平切)となっています。

千木(ちぎ):神社の本殿の屋根の両端で、交差して高く突き出た装飾的な部材のこと

1300年以上続いている伊勢神宮の式年遷宮(20年に一度)の翌年に、ここ瀧原宮でも、建てかえが行われるということで、とても伝統の重みを感じられます。

下記の写真は、右から「瀧原宮」、「瀧原竝宮」、「御船倉」、「古殿地」です。

ちょっと見辛かったかしら(^^;

次は、「瀧原宮」の奥、左手にある階段を上って「若宮神社」へ。

上記写真の階段が「若宮神社」へ続く階段で、右手には最後に参拝する「長由介神社(ながゆけじんじゃ)」があります。

若宮神社

上記が瀧原宮の所管社「若宮神社」です。

※所管社(しょかんしゃ)とは

伊勢神宮の祭祀(神事や祭礼)に直接関係する神社のことで、神宮にゆかりのある別の地域にある神社のこと

御祭神の詳細は不明のようですが、天水分神(あめのみくまりのかみ)との伝説が残っているそうです。

天水分神(あめのみくまりのかみ)は、水の分配や循環を司る神で、特に雨水や川の流れといった自然の水を人々に恵みとしてもたらす役割を持つとされています。

参拝を終え、次は最後の「長由介神社」へ。

長由介神社・川島神社

若宮神社から続く階段を下りて左手にある「長由介神社(ながゆけじんじゃ)」を参拝。

「長由介神社」には、「川島神社」も同座されており、どちらも若宮神社と同じく「所管社」となっています。

神社のパンフレットには詳細は不明との記載がありますが、ウィキペディアに載っていた情報を念のため載せておきます。

▼長由介神社について

祭神は長由介神(ながゆけのかみ)。瀧原宮の御饌を司る神とされる。『大宮町史』では長由介が止由気(=豊受大神宮、外宮)に類似していることから豊受大神との説があるとしながらも祭神不明とし、補注で『お伊勢まいり』では「長由介神」としている、と解説している。ここで長由介神は豊受大神の分霊である可能性を指摘している。

▼川島神社について

川島神社は寛正以降社地不明となり、摂末社再興が盛んに行われた江戸時代にも不明のまま再興されず、明治時代になり長由介神社と同座させることで再興された。『大神宮儀式解』では瀧原宮南西の瀧川あたりを社地と推定し、神宮文庫所蔵の『瀧原宮宮域之図』では御倉付近に「川島社」と記しているが、社殿は描かれていない。

無事参拝を終えたので、元来た参道へ戻ります。

ちょうど、ねじり杉(ねじれ杉)が見えてきたときに空を見上げたところ、偶然ですが、ねじれ杉の上がなんとなくハート型に見えたため、記念に一枚撮影♪

ちょっと強引な見方かもしれませんが、幸せな気分になれたので、これはこれで良しとします(笑)

滝原地区の神々めぐり

鳥居へ戻り、境内入口にあった「滝原地区の神々めぐり」の案内を再確認。

歩いて参拝できそうなところはないかと探したところ、山の神と足神さんが近かったので、まずは「山の神」へ。

山の神

瀧原宮を出て左へ曲がり、しばらく直進すると、左手に郵便局が見えてきます。

下のクリーム色の建物です。

ちょうど曲がり角に、山の神まで約1㎞という小さな看板がありました。

本当に小さいんですよ(笑)

正直見過ごしそうになりました(^^;

ここを左折したらしばらく直進です。

次の看板が見えてきました。

この案内が見えたら、右へ曲がります。

ちなみに、祝詞山は山の神をさらに先へと歩いて行ったところにあるようで、瀧原宮からは徒歩約1時間45分と記載されていたため、行きませんでした。

※最初は、祝詞山=山の神と思っていたら、違っていました(・・;)

うっかり見過ごしそうな案内ですが、写真左手の小さな案内があるこちらの道へ進みます。

しばらく歩くと左手に木々に囲まれたこじんまりとした鳥居が見えてきます。こちらが「山の神」の入口です。

瀧原宮の南方から約1km歩いた丘のような場所にある「山の神」は、大岩(別名:潮石)をご神体とする信仰の地。

実際の大岩はこちら。大きさは横幅2mほどでしょうか。

ネット上で調べたところ、石の前には「天照大神御運行之旧跡」と記された標石が残され、倭姫命(やまとひめのみこと)が神の鎮座地を求めて登ったとされる聖地「祝詞山(のりとやま)」の遥拝所とも考えられているとのこと。

(実際には標石の文字は読み辛かったです。)

周りが木で覆われており、道を歩いて余所見をしていると気が付かずに通り過ぎてしまう可能性がありそうなほど小さな場所なので、もし行かれる場合は、気を付けて探してみてくださいね。

次は最後の参拝場所、「足神さん」へ行くために、もと来た道へ。

足神さん

山の神から瀧原宮まで戻り、続いて最後の参拝場所「足神さん」へと向かいます。

場所は瀧原宮の境内入口を右(駐車場の方)へと直進。

450mほど木々の間を歩くと右手に見えてきます。

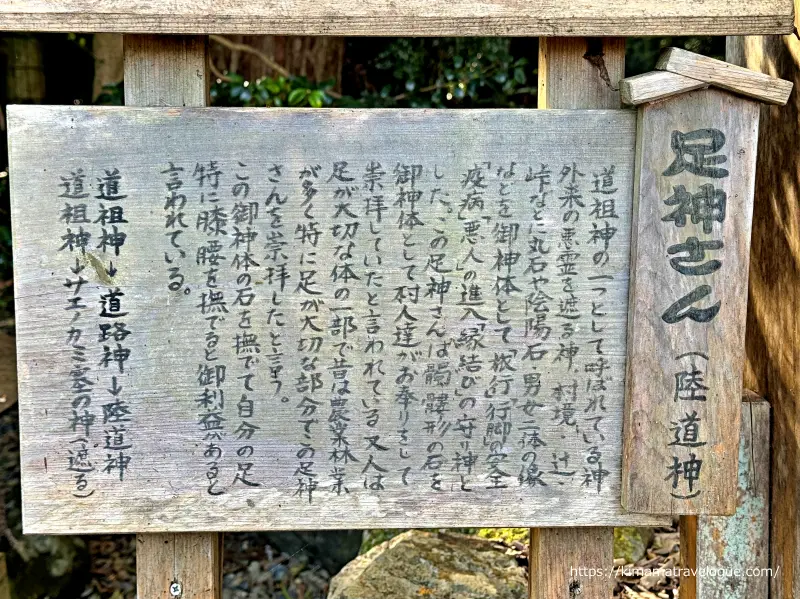

瀧原宮の北側、旧熊野街道沿いに祀られる「足神さん」は、陸道神(ろくどうじん)の一種。

陸道神は、村境や道端、橋のたもとに立ち、疫病や邪霊の侵入を防ぐ守り神とされています。

60cmほどの石がご神体で、足・膝・腰にご利益があるとされ、旅人や参拝者に親しまれてきました。

アップはこちらです。

瀧原宮を訪れたら、足神さんの石に触れて、自分の足(特に膝・腰)をさすったり撫でたりすることで、ご利益があるといわれています。

「瀧原宮」参拝のついでに立ち寄って、ぜひ旅の無事と健脚祈願をしてみてくださいね。

まとめ

瀧原宮は、伊勢神宮の別宮でありながら、静けさと凛とした空気に包まれた「隠れた聖地」として多くの人に愛されています。

大きな杉に囲まれた参道を歩き、ねじれ杉やハート石、神の手のような不思議な自然の造形に触れ、境内に人がいなかったこともあり、とても心が癒されました。

内宮や外宮は観光客が多いと思いますが、瀧原宮の早朝参拝は、本当に人がいないため落ちついて参拝することが出来てオススメです。

心と体をリセットしたいとき、お伊勢さんだけでなく、ぜひこの「もうひとつの神域・瀧原宮」にも訪れてみてくださいね。

旅費の節約に役立つ

\ 楽天トラベル情報も要チェック!/

数量限定!早い者勝ち!

楽天トラベルでは、宿・レンタカー・高速バス・楽パックまで幅広く使える各種クーポンが揃ってます♪

ふるさと納税のトラベルクーポン利用もお得!

宿クーポンで、旅費を節約!

>>楽天トラベル宿クーポンを見てみる

「飛行機+宿」のセット予約で節約!

>>ANA楽パックを見てみる

>>JAL楽パックを見てみる

レンタカーもお得に借りれる!

>>楽天トラベルレンタカーを見てみる

テーマパーク・ライブ遠征などにも!

>>高速バスプランを見てみる

楽天ふるさと納税のトラベルクーポン

を利用して旅行をランクUP!

>>楽天トラベルクーポンを見てみる

レジャー代もお得に!

アソビューを見てみる>>

じゃらん 遊び・体験を見てみる>>

【その他記事】